- Startseite

- Zahor

- Biographie

Biographie

Vorbemerkung

Im September 2017 flog Tanja Eckstein nach Israel zu Menachem Mayer, der in Jerusalem, nahe dem Herzlberg und nahe der größten Holocaust Gedenkstätte Yad Vashem in einem wunderschönen Pensionistenheim eine Zweizimmerwohnung bewohnt. Er empfing Tanja sehr freundlich und erzählte ihr an drei Tagen, je vier Stunden lang, seine Geschichte. Es fiel ihm nicht leicht. Viele Ereignisse hat Menachems Gehirn als Schutz ausgeblendet, denn er musste sich nach dem Krieg ganz allein, ohne Familie, ein neues Leben aufbauen. Manches erzählte ihm sein Bruder Fred, der drei Jahre älter war, zum Zeitpunkt des Interviews aber nicht mehr lebte.

Anmerkung: Menachem Mayer nennt seinen Bruder Fred Raymes, der 2013 starb, in seiner Biografie bis 1945 Manfred, danach Fred.

Inhalt

Menachems Familie mütterlicherseits

Stammbaum, Berufe, Wohnorte, Schicksal im NS

Meine Vorfahren lebten seit Jahrhunderten in Baden. Mein mütterlicher Großvater, mit Namen Meir Wertheimer, wohnte in einem Dorf, nicht weit von Hoffenheim, mit Namen Neidenstein. Er war Schuhhändler und besaß ein Schuhgeschäft. Meine biologische Großmutter hieß Hannah. Meine Mutter Mathilde, Hilde wurde sie genannt, war ihr einziges Kind. Sie ist 1898 in Neidenstein geboren. Die Großmutter starb 1902, da war meine Mutter gerade vier Jahre alt. Der Großvater heiratete ein zweites Mal eine Frau Mina (Wilhelmina), geborene Kaufmann, die ich als meine Großmutter kannte. Sie war eine sehr gute Großmutter! Ihr Sohn Emanuel, der Stiefbruder meiner Mutter, wurde 1903 geboren. Meine Mutter und Emanuel wuchsen sicher wie Geschwister auf. Der Großvater starb, glaube ich, 1920.

Onkel Emanuel war nicht verheiratet, höherer Beamter in einer Ofenfabrik und finanziell bessergestellt als wir. Manchmal kaufte er meinem Bruder und mir neue Kleidung. Außerdem besaß er ein Auto. Wie es im Judentum üblich ist, besuchten wir jedes Jahr vor den Hohen Feiertagen die Gräber unserer Verwandten auf dem Friedhof im nahe gelegenen Waibstadt. Kinder dürfen zu Lebzeiten ihrer Eltern den Friedhof nicht betreten, und so warteten Manfred und ich im Auto, und wir fürchteten uns immer ein wenig vor dem dunklen und geheimnisvollen Wald. 1974 kehrte ich, nach ungefähr 40 Jahren, das erste Mal dorthin zurück.

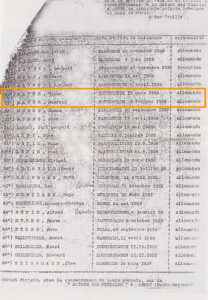

Großmutter Mina und Onkel Emanuel wurden mit uns am 22. Oktober 1940 nach Gurs in Frankreich deportiert. Großmutter Mina ist in Gurs umgekommen, Onkel Emanuel ist in Auschwitz ermordet worden.

Menachems Familie väterlicherseits

Stammbaum, Berufe, Wohnorte, Schicksal im NS

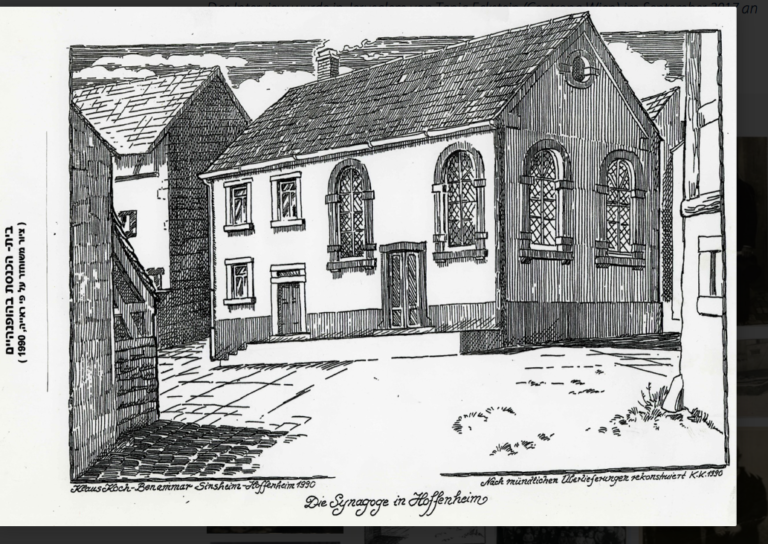

Meine väterlichen Großeltern wohnten in Hoffenheim, ein kleines Dorf damals, seit 1972 ein Teil von Sinsheim. Heute hat Hoffenheim eine berühmte Fußballmannschaft. Aber damals war es ein kleines Dorf in Nordbaden. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts lebten 48 jüdische Familien in Hoffenheim. Das waren Kaufleute, Händler, Ladenbesitzer und Viehhändler, wie mein Vater. Die Großmutter Klara, geborene Heumann, starb 1926, ich konnte sie nicht mehr kennenlernen.

Mein Vater, Karl Mayer, ist 1894 in Frankfurt am Main geboren. Warum in Frankfurt, weiß ich nicht, denn sein Vater, Albert Mayer, er war von Beruf Maßschneider, war aus Poppelsdorf, einem Ort, der 1904 in die Stadt Bonn eingemeindet wurde. Warum die Familie dann, als mein Vater zwei Jahre alt war, nach Hoffenheim kam, weiß ich nicht. Aber vielleicht dadurch, weil die Frau meines Großvaters eine geborene Heumann war und Heumanns, Onkel und Tante meines Vaters, mit ihren Kindern in Hoffenheim lebten. Ich weiß nicht, welche Schulbildung mein Vater hatte, aber er wurde Lehrling in der koscheren Metzgerei seines Onkels Hermann Heumann in Hoffenheim.

Als mein Vater 20 Jahre alt war, begann der 1. Weltkrieg. Er hat es bis zum Unteroffizier gebracht, war bei den Engländern in Gefangenschaft, und am Ende des Krieges bekam er das Eiserne Kreuz als Auszeichnung.

Mein Vater hatte einen Bruder, der hieß Moritz und eine Schwester, die hieß Elsa. Moritz‘ Frau war die Tante Alma. Sie hatten eine Tochter, die Ingrid, Inge genannt, hieß. Inge wurde, wie mein Bruder und ich, auch aus Gurs gerettet und von der französischen Familie Eisenreich, die katholisch war, versteckt. Nach dem Krieg wurde sie von ihren Tanten gefunden und in die USA geholt. Die Familie Eisenreich wurde 1995 von Yad Vashem für die Rettung meiner Cousine als „Gerechte unter den Völkern“ geehrt.

Tante Elsa, die Schwester meines Vaters, war Näherin und nicht verheiratet. Und da war Helmut, ein Junge, der auf einem der Fotos zu sehen ist. Geboren wurde er 1920, er war wie unser Bruder. Tante Elsa schaffte es, als Hausangestellte, 1939 nach England zu flüchten. Während sie in London war, hielt sie solange es möglich war, brieflich den Kontakt zu ihrer Familie und unterstützte uns auch finanziell ein wenig. Ich fragte sie viele Jahre nach dem Krieg: „Wer war Helmut?“ Sie sagte mir, dass Helmut der Sohn von einer Verwandten war, den sie angenommen und aufgezogen hatte, weil etwas in dessen Familie nicht in Ordnung gewesen wäre. Sie schämte sich, die Wahrheit zu sagen. Aber später habe ich es herausgefunden: Helmut war ihr unehelicher Sohn von einem nichtjüdischen Nachbarn. Die erste Zeit nach ihrer Flucht nach England hatte sie noch brieflich Kontakt zu ihm und wusste, wo er sich aufhielt. Ich habe einmal im Internet die ausgefüllten Gedenkblätter von Yad Vashem durchgeblättert. Da habe ich seinen Namen gefunden. Ich hatte auch ein Gedenkblatt ausgefüllt für ihn, aber jemand anders hatte ebenfalls ein Gedenkblatt für ihn ausgefüllt. Dadurch habe ich erfahren, dass er Mitglied war in einem Kibbutz. Das waren junge Leute, die vorhatten nach Palästina zu gehen, und sie waren in einem Vorbereitungslager, auf Hachschara nennt man das. Aber 1941 wurden diese Initiativen aufgelöst, und er wurden von Paderborn 1943 nach Ausschwitz deportiert. Die jungen Männer wurden nicht sofort vergast, sie kamen in ein Außenlager des KZ Auschwitz, um dort zu arbeiten. Eine Woche vor Ende des Krieges ist Helmut gestorben. Er wurde nur 25 Jahre alt. Ich glaube, dass seine Mutter, meine Tante, das nie so genau gewusst hat. Das habe ich erst viel, viel später erfahren. Tante Elsa ist ungefähr 1975 gestorben.

Menachems Kindheit

Erinnerungen an die Familie, Religion

Meine Eltern haben 1927 in Neidenstein geheiratet. Meine Mutter war vom Dorf nebenan, aus Neidenstein, acht Kilometer von Hoffenheim entfernt. Mein Vater war Viehhändler, er hat wahrscheinlich mit den Heumanns zusammengearbeitet, solange er noch seinen Beruf ausführen konnte.

Soweit ich mich erinnern kann, waren meine Eltern nicht sehr religiös, aber sie waren traditionell. Vielleicht war meine Mutter religiöser als mein Vater, denn sie kam aus einem etwas mehr religiösen Haus. Mein Vater hat auch als Hilfskantor in der Synagoge gearbeitet. Pfarrer Ludwig Streib, mit dem ich befreundet bin, welcher auch aus Hoffenheim stammt, hat 1989 eine Seminararbeit mit dem Thema „Die Israelitische Gemeinde in Hoffenheim von 1914 bis 1945“ geschrieben. Er erzählte mir, dass sein Großvater gegenüber der Synagoge gewohnt hat. Und falls kein Minjan [Anm.: 10 notwendige Männer für einen Gottesdienst] zusammenkam am Schabbat, hat man seinen Großvater gerufen, um den Minjan vollständig zu machen [Anm.: gemäß der Tradition müssen alle 10 Männer eines Minjan jüdisch sein. Hier handelt es sich um eine lokale Ausnahme]. Also, es war eine sehr gute Beziehung bis zur Hitlerzeit zwischen einem Teil der Bevölkerung und den Juden. Der andere Teil war immer antisemitisch. Ich bin 1932 in den Antisemitismus reingeboren. Mein Bruder Manfred war drei Jahre älter.

Ich bedaure es sehr, aber was meine Kindheit betrifft, habe ich eine schwarze Wand vor meinen Augen. Ich kann mich an fast nichts erinnern. Oft weiß ich nicht, ob das, was ich weiß, persönliche Erinnerungen sind oder ob das Sachen sind, welche mir mein Bruder Manfred oder andere Leute mir erzählt haben. Ich möchte deshalb auch die Ereignisse schildern, die ich von meinem Bruder weiß. Ich kann mich an Wanderungen durch den Wald erinnern. Mein Bruder erzählte, dass wir an Samstagen, am Schabbat, unsere Großmutter Mina in Neidenstein besuchten und alle vier die ungefähr acht Kilometer von Hoffenheim nach Neidenstein durch den Wald gingen. Ich erinnere mich an Gerüche, und ich habe mich damals im Wald vor Geistern sehr gefürchtet.

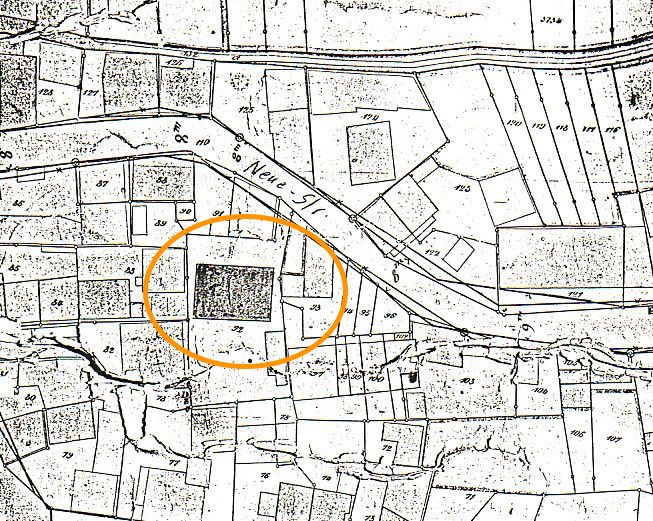

Ich erinnere mich, dass ich Spinat nicht gern hatte und dass meine Mutter mir nachgelaufen ist mit dem Spinat. Ich kann mich erinnern an einen Feiertag, an dem man in der Synagoge den Kindern eine Tüte mit Süßigkeiten gegeben hat. Wahrscheinlich war es zu Simchat Tora [Anm.: Fest der Tora-Freude am Ende des Laubhüttenfestes]. In Hoffenheim wohnten noch in der zweiten Hälfte von 1938 sechs oder sieben jüdische Familien. Wir wohnten in der Dienstwohnung der Synagoge nahe dem Ortszentrum, in der Neuen Straße 2a. Tante Else wohnte mit uns zusammen. Ich erinnere mich, dass ich bei meinem Vater auf dem Schoß saß am Schabbat und er Geschichten erzählte.

Zuerst wohnten wir in einem Haus gegenüber der Synagoge. Tante Elsa bewohnte die Hausmeisterwohnung, die an die Synagoge angrenzte. Später zogen wir zu Tante Elsa in ihre Wohnung.

An die Beziehung zu meinem Bruder in dieser Zeit kann ich mich eigentlich auch nicht erinnern. Es gibt einige kleine Geschichten, und an diese Ereignisse konnten wir uns beide erinnern. Aber wie es genau war, weiß ich nicht, denn seine Geschichten sind ein wenig anders als meine, denn die Erinnerung ist eine Verwandte der Wahrheit. Zum Beispiel, als ich drei Jahre alt war und mein Bruder sechs, hat er mich zum Friseur genommen und mir eine Glatze schneiden lassen. Wahrscheinlich, weil er neidisch auf meine sehr schönen blonden Locken war. Und ich erinnere mich, dass es meine Initiative gewesen ist, dass ich zum Friseur wollte. Oder eine andere kleine Geschichte: ungefähr im selben Alter bin ich eine Treppe heraufgeklettert, vor mir stand ein Hund, und ich habe ihn am Schwanz gezogen. Und der Hund hat sich umgedreht und mich ins Gesicht gebissen. Und mein Bruder meint, er hätte den Hund am Schwanz gezogen. An solche Kleinigkeiten, an die nicht wichtigen Sachen, kann ich mich erinnern. Ich erinnere mich, dass ich mit meiner Mutter vor dem kleinen Schaufenster einer Bäckerei stand, und vor mir lag ein „Mohrenkopf“, so nannte man damals ein Gebäck, das mit Schokolade überzogen war, und dieses Gebäck wollte ich so gerne haben, und meine Mutter konnte es mir nicht kaufen. Ich kann mich aber auch an Zeiten erinnern, als mein Vater uns, wenn wir die Großmutter in Neidenstein besuchten, jedem eine Brezel kaufte.

Aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir zu Hause mit unseren Eltern zusammen sitzen an einem Tisch. Dass wir zusammen essen, uns unterhalten; alles ist verlöscht. Es war eine liebende Familie, und als Kind habe ich nicht gemerkt und sicher nicht verstanden, was passiert. Und niemand konnte sich vorstellen, was sich da entwickeln wird.

Erste Erfahrungen der Ausgrenzung im Nationalsozialismus

Im Frühjahr 1935 wurde mein Bruder als einziges jüdisches Kind zusammen mit allen sechsjährigen nichtjüdischen Kindern in die Grundschule des Dorfes eingeschult. Der Schulweg war für ihn schrecklich. Viele Kinder wurden gegen Juden aufgehetzt. Sie sollten auch nicht mehr mit den jüdischen Kindern spielen. Manfred wurde oft schikaniert und verprügelt. Er lief weg, musste den nach ihm geworfenen Steinen ausweichen und sich verstecken. Es gab zu dieser Zeit nur noch Nazi-Lehrer, die anderen waren aus dem Schuldienst entfernt worden. Freds Lehrer, das habe ich herausgefunden, war ein Nazi. Nach dem Krieg saß er deshalb im Gefängnis. Die Erwachsenen haben den jüdischen Kindern nicht geholfen, sie kamen ihnen nicht zu Hilfe. Wir hatten gute Beziehungen zu mehreren Nachbarn, bis es zu gefährlich für sie wurde, mit uns Umgang zu haben.

Eines Nachts, im Jahre 1935 wurde in die Synagoge eingebrochen. Unser Vater hörte den Lärm und ging hinaus, um nach dem Rechten zu sehen. Es kam zu einem Handgemenge, und Vaters Nasenbein wurde dabei gebrochen. Uns erzählte er, das Nasenbein sei gebrochen, weil er von einem Wagen gefallen sei. Tante Elsa, die mit uns lebte, flüchtete in den Garten, von wo aus sie sich im Keller versteckte. Ich erinnere mich noch an den Garten, wo Tante Elsa sich versteckt hatte. Es war ein wunderbarer Garten mit Obstbäumen, in dem auch Gemüse angebaut wurde.

An heißen Tagen paddelten wir oft und gern im kühlen Wasser der Elsenz, das ist ein kleiner Fluss, der durch Hoffenheim fließt. Wenn „unsere Feinde“ uns entdeckten, griffen sie uns an und schrien: Ersäuft die Judenbuben! Sie drückten meinem Bruder einmal den Kopf unter Wasser und ließen ihn erst im letzten Augenblick los. Seit dieser Zeit hatte er Angst vor tiefem Wasser, obwohl er schwimmen konnte. Einmal schaffte ich es nicht ihnen zu entkommen, sie verprügelten mich und stießen mich in einen Brennnesselbusch, der am Ufer stand.

Die judenfeindliche Politik der Nationalsozialisten

Es gab immer mehr Gesetze gegen Juden. Nach und nach wurden ihnen alle Bürgerrechte genommen. Auch ihre Berufe durften sie nicht mehr ausüben. Jüdische Geschäfte wurden geschlossen und mussten zu Schleuderpreisen an Nichtjuden verkauft werden. Mein Vater, der Viehhändler war, damals gab es viele jüdische Viehhändler in der Gegend, wurde arbeitslos. Er und die anderen männlichen Juden wurden zur Zwangsarbeit verpflichtet und mussten Steine für den Straßenbau in der Umgebung klopfen. Die Obere Schießmauerstraße in Hoffenheim war eine der Straßen, an denen die Juden arbeiten mussten. Für die schwere Arbeit erhielten sie einen Hungerlohn, der an der Grenze zum Existenzminimum lag. Nach und nach hat sich die Situation für Juden immer mehr verschlechtert. Ab 1. Januar 1939 wurden alle jüdischen Geschäfte geschlossen, dadurch hatte niemand mehr Arbeit. Die Führerscheine wurden ihnen weggenommen, sie durften keine Wertpapiere, keinen Schmuck und keine Kunstgegenstände besitzen. Es gab eine Ausgangssperre, im Sommer 21 Uhr, im Winter 20 Uhr. Die Rundfunkgeräte mussten abgegeben werden.

Alle wollten das Land verlassen, auch unsere Eltern. Sie stellten einen Antrag für ein Visum in die USA, um zu unserem Verwandten, Adolph Heumann, zu ziehen. Die Einwanderungspolitik der USA war zu jener Zeit außerordentlich restriktiv. Für jedes Land gab es eine bestimmte Quote. Unser Antrag hatte eine Nummer im Bereich von 1 600.000. Zum Zeitpunkt unserer Deportation hatte das amerikanische Konsulat die Nummer 900.000 aufgerufen.

Seit September 1935 war der Ausschluss der jüdischen Schüler vom Unterricht an deutschen Schulen vorbereitet worden. Das Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung gab ein Rundschreiben [Anm.: entnommen der Seminararbeit von Ludwig Streib „Die Israelitische Gemeinde in Hoffenheim 1918 bis 1945] heraus, in dem es hieß:

„Eine Hauptvoraussetzung für jede gedeihliche Erziehungsarbeit ist die rassische Übereinstimmung von Lehrer und Schüler. Kinder jüdischer Abstammung bilden für die Einheitlichkeit der Klassengemeinschaft und die ungestörte Durchführung der nationalsozialistischen Jugenderziehung auf den allgemeinen öffentlichen Schulen ein starkes Hindernis. Die Herstellung nationalsozialistischer Klassengemeinschaften als Grundlage einer auf dem deutschen Volkstumsgedanken beruhenden Jugenderziehung ist nur möglich, wenn eine klare Scheidung nach Rassenzugehörigkeit der Kinder vorgenommen wird. Ich beabsichtige daher, vom Schuljahr 1936 ab für die reichsangehörigen Schüler alle Schularten eine möglichst vollständige Rassentrennung durchzuführen.“

Manfred besuchte die Schule in Hoffenheim zwei Jahre, dann wechselte er in die jüdische Schule nach Heidelberg. Er fuhr jeden Tag mit dem Zug eine Stunde nach Heidelberg und eine Stunde nach dem Unterricht zurück. Der Weg dorthin war ungefähr 25 km. Im März 1938 wurde ich sechs, und am 20. April kam ich in die Volksschule in Hoffenheim. Da war ich bis zum 10. November. Damals wurden die Kinder in Deutschland im April eingeschult. An diese insgesamt ungefähr drei Monate in der Schule in Hoffenheim kann ich mich leider nicht mehr erinnern.

Die Reichspogromnacht von 9. auf den 10. November 1938 in Hoffenheim

Tatnacht, Folgen

Am Morgen des 10. November 1938 fuhr Fred mit der Bahn, wie immer seit Mai 1937, zur Schule nach Heidelberg – aber als er dort ankam, sagten die Lehrer, er solle sofort nach Hause gehen. Als er vom Bahnhof in Hoffenheim nach Hause kam, sah er unsere Mutter mit einem mit Kleidern und Bettzeug beladenen Karren, den sie vor sich herschob. Sie erzählte ihm, dass die Synagoge und unsere angrenzende Wohnung gerade zerstört werden. Möbel und Haushaltsgegenstände lagen auf der Straße. Unsere Mutter war auf dem Weg zum Haus unserer Verwandten, der Familie Heumann. Fred rannte zum Platz, auf dem unser Haus stand und die Synagoge. Viele Leute waren dort. Einige Nazis aus dem Ort, darunter auch jene, die mit meinem Vater zur Schule gegangen waren, seine Waffenbrüder während des Ersten Weltkriegs, standen oben auf dem Dach, dass sie mit großem Enthusiasmus abdeckten. Es war für unseren Vater schmerzlich anzusehen, mit welchem Vergnügen sie das taten. Nach einigen Stunden war von der 1750 erbauten Synagoge nur noch ein Haufen Schutt übrig. Zehn Jahre später wurde der örtliche SA- Truppführer zusammen mit dem örtlichen Parteiführer und mit dem Obersturmbannführer, der die Zerstörung der Synagoge angeordnet hatte, vor Gericht gestellt. Ich stieß auf die Prozessunterlagen in Yad Vashem:

Am Donnerstag, den 10. November 1938 um 7:00 Uhr wies Eugen Laule, Bürgermeister von Waibstadt und SA-Obersturmbannführer, den örtlichen SA-Truppführer Lehrer Emil Hopp und fünf oder sechs weitere SA-Männer aus dem Ort an, sich in Uniform zur Synagoge zu begeben, wo unser Vater mit ihnen zusammentraf. Die Nazis befahlen ihm, unsere Wohnung zu verlassen, da sie jetzt die Synagoge zerstören würden. Sie konnte nicht niedergebrannt werden, da die Gefahr bestand, dass das Feuer auf benachbarte Häuser übergreifen würde. Die Nazis warfen Möbelstücke aus dem Fenster im ersten Stock. Ein SA-Mann wollte uns beim Heraustragen unsere persönlichen Habe helfen, wurde aber von seinem Vorgesetzten daran gehindert, der sagte: Kerl, dir trete ich in den Arsch, wenn du den Juden hilfst auszuziehen! Und zu einem anderen: „Jetzt können Sie zeigen, ob Sie nationalsozialistisch sind oder nicht“. Dann drangen die Uniformträger, unterstützt von Dorfbewohnern, in die Synagoge ein und begannen, sie systematisch zu zerstören. Der große Kronleuchter krachte zu Boden, Thorarollen und heilige Bücher wurden zerrissen, und das Dach des Gebäudes wurde zerstört. Nachdem alles kurz und klein geschlagen war, wurden die Überreste auf einen Wagen geladen und auf ein offenes Feld Richtung Sinsheim gebracht, wo sie verbrannt wurden (siehe auch: Streib, Ludwig: Die Israelitische Gemeinde in Hoffenheim. 1918 bis 1945. Heidelberg, 1989, S. 43ff.).

Meine Familie und andere Juden des Ortes standen weinend vor ihrer Synagoge, die Kinder der Familien waren aus dem Bett gerissen worden und standen im Schlafanzug auf der Straße. Die Frage einer verärgerten Nachbarin an die Übeltäter, ob sie sich nicht schämen, wurde mit der Drohung einer Verhaftung beantwortet. Am Ende dieses Tages voller Ausschreitungen wurde Vater abgeführt und einen Monat lang im KZ Dachau gefangen gehalten. Bei der Ankunft wurde den Häftlingen der Kopf rasiert, und sie wurden in Gefängniskleidung gesteckt. Um die 300 Männer wurden in Baracken gezwängt, die für 40 Menschen vorgesehen waren. Gequält und gedemütigt, waren sie den Launen der SS ausgeliefert. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir in Yad Vashem den Bericht von Vaters Einlieferung ins KZ Dachau entdeckt. Er wurde aufgrund von Konzessionen gegenüber deutschen Veteranen aus dem Ersten Weltkrieg früher als andere entlassen.

Nachdem ich, ich war gerade mal 6 1/2 Jahre, Zeuge der Zerstörung der Synagoge geworden war, wohnten wir bei den Heumanns, Kirchstraße 10. Das Haus stand neben der evangelischen Kirche. Unsere Mutter, die einen mit unserer Habe hochbeladenen Karren vor sich herschob, ging voraus, und wir zogen noch am selben Tag bei ihnen ein. Wir schliefen alle in demselben Zimmer, Mutter und wir Kinder. Vater kam am 8. Dezember aus Dachau zurück. Er war in einem furchtbaren Zustand, er trug nur einen Schuh und am Bein einen Verband. Er erzählte uns nicht viel über seine Erlebnisse der vergangenen Wochen. Er war damals 44 Jahre alt.

Mein Kinderfreund Paul Gehrig konnte sich sogar daran erinnern, wie meine Mutter angezogen war am 10. November 1938 bei der Zerstörung der Synagoge. Ich habe nur ein Bild vor meinen Augen, wie man unsere Möbel vom zweiten Stock heraus geworfen hat auf einen Misthaufen. Noch heute befindet sich eine Kommode meiner Eltern im Haus der Nachkommen der damaligen Nachbarn, und sie sind nicht bereit, sie herzugeben oder sie mir zu verkaufen.

Die zwei letzten Jahre vor unserer Deportation haben wir zusammen mit Hermann und Ida Heumann in ihrem kleinen Haus in der Kirchstraße 10 gewohnt. Wir lebten sehr eng beieinander, die Heumanns, unsere Mutter, Tante Elsa und wir Kinder. Dann kamen noch mein Onkel Moritz, der Bruder meines Vaters und seine Frau Alma mit ihrer Tochter Inge, die ein Baby war, aus Saarbrücken zu uns. Sie hatten ihr Haus an der französischen Grenze verlassen müssen. Beheizt wurde das Haus der Heumanns mit einem Holzofen, im Winter war der wärmste Ort die Küche. Einmal verbrannte sich Manfred ganz schrecklich mit heißer Suppe. Ich werde niemals den deutschen Arzt vergessen, der uns schon früher, vor dem Kontaktverbot behandelte. Er riskierte sein Leben, als er heimlich bei Nacht und Nebel kam, um Manfreds Verletzungen zu untersuchen. Zu diesem Zeitpunkt war es deutschen nichtjüdischen Ärzten bereits verboten, Juden zu behandeln.

Aber ich war glücklich. Man hat alles von mir ferngehalten. Die Heumanns hatten Kinder, die nach Amerika und Argentinien ausgewandert waren. Eine Urenkelin von diesen Heumanns wurde auf der Universität in den USA gefragt, ob sie weiß, warum ihre Urgroßeltern nicht zu ihren Kindern nach Amerika gekommen sind. Ich habe keine persönlichen Erinnerungen, aber mein Bruder erzählte mir, dass Hermann Heumann Epileptiker war. Er litt unter epileptischen Anfällen. Deshalb bekam er keine Einreisegenehmigung für die USA. Deswegen wurden sie ermordet.

Nach dem 10. November sind mein Bruder und ich gemeinsam jeden Tag zusammen mit dem Zug in die jüdische Schule nach Heidelberg gefahren, in die Kinder aus Heidelberg und verschiedenen Ortschaften der Gegend kamen. Erinnern kann ich mich aber weder an die Zugfahrt noch an die Schule. Bis zur Deportation am 22. Oktober 1940 war ich mit meinem Bruder in dieser Schule.

Am Morgen der Deportation kamen zu uns zwei Männer von der Gestapo oder von der Polizei oder der eine so und der andere so in Uniformen mit dem Befehl, dass wir in zwei Stunden reisebereit sein sollen. Da hat mein Vater eine Schublade aufgemacht und das Eiserne Kreuz herausgenommen, das er als Auszeichnung im Ersten Weltkrieg bekommen hatte. Er hat es auf den Boden geworfen und hat geschrien: dafür habe ich während des Krieges gekämpft!

Jeder Erwachsene durfte 50 Kilo und jedes Kind durfte 30 Kilo Gepäck mitnehmen. An die Fahrt nach Gurs kann ich mich erinnern. Ich erinnere mich nicht an die Fahrt in einem Lastwagen von Hoffenheim nach Heidelberg. Ich erinnere mich, dass wir in einem Zug waren, und wir wussten nicht, wohin der Zug fahren wird. Und ich erinnere mich sehr gut an das Schreien von SS-Leuten, dass man nicht den Kopf aus dem Fenster des Zuges stecken darf, wer das macht, wird erschossen! Ich war damals acht Jahre alt, ich war klein, und ich lag im Gepäcknetz.

Pfarrer Ludwig Streib beschreibt die Deportation wie folgt:

„Am Nachmittag mussten sich die letzten 18 Mitglieder einer einst viel größeren Gemeinde im Saal des Rathauses versammeln. Die meisten von ihnen wussten wohl, was auf sie zukommen sollte [Anm.: Menachem Mayer sagt, sie wussten es nicht!] ebenso gewusst hat es wohl auch Hermann Heumann. Eine Frau, die im begegnete, als er und seine Frau mit ihren Koffern auf das Rathaus gingen, erzählte folgendes: „Ich habe zu ihnen gesagt: Auf Wiedersehen, Frau Heumann! Auf Wiedersehen, Hermann!“ Mit ihm war ich per Du, weil ich ihn schon als kleines Kind kannte. Darauf sagte er, und seine Frau heulte, und ich heulte auch: „Verrecken sollen sie, alle auf einem Haufen!“ Worauf Frau Heumann meinte: „Hermann, sei doch still, du kannst doch nichts ändern.“ „Das ist mir ganz egal, wir gehen ja doch nichts Gutem entgegen“, erwiderte Hermann darauf. Nur wenige Nachbarn begleiteten die Juden zum Rathaus. Die LKWs kamen und Uniformierte schoben und stießen die Juden hinauf. Ein Hoffenheimer, der dabeistand, sagte zu einem Nazi: „Geht hinaus in den Krieg, dort könnt ihr dies machen! Aber die hier haben euch doch nichts getan!“ Der Uniformträger antwortete: „Recht haben Sie, aber wenn Sie nicht ruhig sind, dann kommen Sie nach Dachau.“ Sonst ist nichts weiter über die Reaktion der Einwohner bekannt. Pfarrer Streib fährt fort: Die Hoffenheimer jüdischen Einwohner wurden zusammen mit weiteren Juden aus dem Nachbarorten nach Heidelberg gefahren, wo sie in den bereitgestellten Sonderzug gesperrt wurden. Von Heidelberg ging der Transport am selben Abend über mehrere badische Städte ins französische Mühlhausen; dort wurden die 100 RM in Franc umgetauscht, doch zuvor wurden die Juden durch SS-Männer aufgefordert, falls sie mehr Geld hätten, dies abzuliefern, anderenfalls würden sie erschossen. Auch wer den Zug verließ, sollte erschossen werden.“

Nach mehreren Tagen Fahrt in den insgesamt neun Sonderzügen ohne viel Wasser mit geringer Verpflegung und in eine ungewisse Zukunft kamen die Züge in Oloron-Sainte-Marie (Département Pyrénées-Atlantique), in der Nähe der Pyrenäen, an. Die Gauleiter von Baden und der Saarpfalz [Anm.: Robert Wagner und Josef Bürckel] waren fanatische Nazis. Ihr Entschluss, die Juden so schnell wie möglich zu deportieren, rettete uns sogar das Leben, weil wir statt in den Osten nach Westen geschickt wurden. Zwei Jahre später wurden alle anderen Verwandten nach Auschwitz transportiert und dort umgebracht. Nur wir überlebten wie durch ein Wunder.

Abends oder nachts kamen wir in Gurs an. Ich erinnere mich an den ersten Tag und den tiefen Schlamm. Es gab keine Gehsteige, kein Pflaster, keine Vegetation. Wir haben in einer Baracke mit unserer Mutter gewohnt. Die Männer waren getrennt von den Frauen in verschiedenen Blocks, sogenannte Îlots [Anm.: franz. kleine Inseln, ausgesprochen „Ilo“: Das Lager war eingeteilt in diese Îlots, die jeweils 25 Baracken mit je 60 Schlafplätzen umfassten. Jedes Îlot war mit Stacheldraht umzäunt. Zuerst gab es nur den nackten Boden zum Schlafen, dann bekamen die Gefangenen einen Sack, in den sie Stroh füllen konnten] hießen die. Ich erinnere mich an die sogenannten Toiletten. Die kleinen Kinder und die alten Leute saßen die ganze Zeit einfach nur da, sie warteten und weinten. Nach einigen Tagen begannen die Erwachsenen zu begreifen, in welch ausweglose Situation sie geraten waren.

Der Winter war außerordentlich streng, an manchen Tagen -20°. Es kam häufig zum Ausbruch von Diphtherie, Durchfällen und anderen ansteckenden Krankheiten. Eines Morgens stand ich neben dem Zaun, sah einen Pferdewagen, der die Toten, über die Decken gebreitet waren, aus dem Lager fuhr. Ich sehe noch die Beine vor mir, die herausschauten.

Die Essensrationen waren minimal, völlig unzureichend. Wir hatten immer Hunger. Unser Vater bemühte sich um eine Arbeit und durfte in der Küche arbeiten. Die Küche war ein Provisorium, ein paar Pfosten mit einem Blechdach darüber. Bei unseren heimlichen Besuchen schnitt Vater uns von einem runden Brotlaib eine dicke Scheibe ab, röstete sie über der offenen Flamme und bestrich sie mit einer dicken Schicht Fett. Dann gab er braunen Zucker darauf. Er hätte seinen Söhnen kein schöneres Geschenk machen können. Diese Ergänzung, die wir durch unseren Vater bekamen, half uns zu überleben.

Wir verbrachten den ganzen Tag damit, auf dem Gelände umherzustreifen. Ich erinnere mich, wie ich hinter einer Baracke Zigarettenkippen rauchte, die ich aus dem Matsch aufgelesen hatte. Wir erforschten auch das Gebiet außerhalb des Lagers. Wir kamen bis zu dem naheliegenden Dorf. Die französischen Polizisten hielten uns nie an, sie wussten, dass wir zurückkommen werden. Es waren französische Polizisten, die das Lager Gurs bewacht haben. Und wenn es nötig war, konnten auch die Erwachsenen aus dem Lager heraus: zum Doktor, zum Einkaufen oder etwas ähnliches. Es war ja kein Vernichtungslager, es gab Möglichkeiten zu flüchten, aber wo hätten meine Eltern hingehen sollen? Wo konnten sie hin, was konnten sie machen? Meine Eltern sprachen kein Wort Französisch, hatten kein Geld, und niemand hat sich in dieser Zeit vorstellen können, was passieren wird. Wenn sie das gewusst hätten, wären sie alle wie die Hasen verschwunden. So vermute ich! Aber niemand wusste es! Was haben sie gedacht: Wir sind jetzt hier, aber in ein paar Monaten werden wir wieder zurück nach Hause kommen.

Ich hatte einen guten Freund, mit dem ich viele Jahre zusammen war. Das war Alfred Stein. Alfred habe ich im Lager in Gurs kennengelernt. Er war zusammen mit seiner Mutter mit den Juden aus Baden und der Saarpfalz deportiert worden. Sie kamen aus Schwetzingen, glaube ich. Alfreds Vater war kein Jude. Das wusste ich damals nicht. Der Vater hatte sich getrennt von seiner Frau und seinem Kind. Das bedeutete, dass sie nicht mehr geschützt waren. Alfreds Mutter ist, wie meine Familie, nach Ausschwitz deportiert und dort ermordet worden.

Alfred war die vielen Jahre in allen Heimen mit mir zusammen. Auch er ist nach Israel eingewandert, schon 1947. Ich bin hierhergekommen 1948, habe ihn gesucht und nicht gefunden. Vor ungefähr 15 Jahren erzählte mir Pfarrer Albrecht Lohrbächer, einer meiner Freunde in Deutschland, dass Alfred Stein gestorben ist. Und er erzählte mir, dass es Alfreds Wille war, dass man ihn verbrennt: so wie man seine Mutter verbrannt hat in Auschwitz.

Das Waisenhaus als Rettungsort

Wir waren vier Monate im Lager, mein Bruder und ich, von Ende Oktober 1940 bis Februar 1941. Dann haben unsere Eltern beschlossen, als das Angebot bestand, uns in ein Waisenhaus zu geben, damit wir in besseren Verhältnissen existieren können. Die meisten Eltern waren nicht dazu bereit, ihre Kinder wegzugeben. Unsere Eltern waren ja bereit, und deshalb kann ich heute diese Geschichte erzählen. Denn die Eltern, die nicht bereit waren, sich von ihren Kindern zu trennen, wurden mit ihren Kindern 1942 nach Auschwitz deportiert und ermordet.

Wenn ich an die Abreise aus Gurs denke, habe ich zwei Bilder von mir. Wahrscheinlich wurde den Eltern gesagt, sie sollen ihre Kinder an einen Platz auf der Hauptstraße des Lagers bringen um eine bestimmte Zeit. Mein Vater war da, und er hat mich auf den Lastwagen heraufgehoben. Das einzige Bild was ich von ihm habe, sind seine blau-grauen Augen, sehr traurige Augen. Traurige große blaue Augen! Das ist das einzige, woran ich mich an seinem Gesicht erinnere. Es war das letzte Mal, dass ich ihn sah. Von meiner Mutter habe ich mich nicht verabschiedet, sie war nicht dabei. Das Lastauto ist abgefahren von dieser Hauptstraße, welche durch das ganze Lager ging. An einem Platz war eine Holzbrücke, und als das Auto über die Brücke gefahren ist, stand meine Mutter auf der Brücke und hat irgendwelche Zeichen mit ihren Händen gemacht. Entweder sie hat gewinkt oder war erschrocken, ich weiß nicht, was es war. Das war das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe. Wir sind mit dem Lastauto zu einer Zugstation gefahren und von da aus vielleicht noch mit dem Zug 100 km. Wir kamen in ein Heim in Aspet [Anm.: der Ort liegt im Département Haute-Garonne und war bis 1942 ein von den Nazis unbesetzter Teil Frankreichs], das war ein Waisenhaus von französischen Kindern. Zuerst waren wir nicht versteckt, weil jeder wusste, dass wir da sind.

Unsere Gruppe bestand aus 48 Kindern, welche aus Gurs herauskamen. Ein kleiner Teil der Kinder wurde in die USA geschickt, wir sollten auch dabei sein. Das habe ich später aber erst erfahren. Wir sollten auch zu unserer Tante Elsa nach England, aber auch das hat nicht geklappt.

Ich weiß, dass wir hungerten, nicht genug zu essen hatten, aber wir waren nicht die Einzigen, auch alle anderen hungerten. Ich habe angefangen Essbares zu stehlen. Und ich war sehr geschickt dabei.

Ich erinnere mich nicht, dass ich damals, in Aspet, viel mit meinem Bruder zusammen gewesen wäre. Mein Bruder hatte seine Freunde, und ich hatte meine Freunde.

Nur zwei Wochen, nachdem wir uns von unseren Eltern getrennt hatten, wurden sie in das Lager Rivesaltes, nahe Perpignan, gebracht [Anm.: auch dieses Lager befand sich in der „freien Zone“, unter dem Vichy-Regime. Ab August 1942 wurden aus Rivesaltes über 2300 Juden, unter ihnen auch die Eltern von Menachem und Fred, in das Sammellager Drancy bei Paris gebracht und von dort nach Auschwitz deportiert und ermordet].

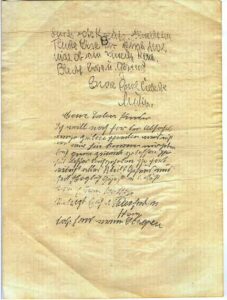

Viele Jahre später, es war 1959, bekam ich eines Tages ein Paket mit Briefen, die mir mein Bruder Fred aus Amerika nach Israel schickte. Er schrieb mir: Ich ziehe jetzt um und habe diese Briefe die ganzen Jahre bei mir behalten. Jetzt schicke ich sie dir, mach mit den Briefen, was du willst.

Zu diesem Zeitpunkt wusste ich erst, dass es überhaupt Briefe gab. Mein Bruder hatte sein Deutsch aus seinem Gedächtnis gestrichen, er hat die Briefe nicht mehr lesen können. Damals habe ich diese Briefe nicht aufgemacht. Ich habe sie in eine Schublade gelegt.

Erst Mitte der 1970-er Jahre habe ich begonnen, sie zu lesen. Ich musste so lange warten, bis ich psychisch in der Lage war, um in die Vergangenheit hereinzuschauen. So erkläre ich mir das. Ich habe mich die ganzen Jahre vorher nicht für meine Kindheit interessiert. Ich habe auch nicht nachgeforscht, nicht gesucht. Ich war beschäftigt damit, meine Zukunft aufzubauen und wahrscheinlich nicht reif genug für die Vergangenheit. Heute habe ich sehr wenige Erinnerungen, jetzt möchte ich mich erinnern, aber alles ist verdrängt. Vielleicht ist es besser so, ich weiß nicht!

Meine Kinder wollten wissen, was in den Briefen steht. Das erste Mal kam ich 1974 nach Hoffenheim und etwas später habe ich dann die Briefe aufgemacht.

Frankreich war ja geteilt in den nördlichen und südlichen Teil. Der nördliche Teil war beherrscht von den Deutschen und der südliche Teil von Frankreich durch die Vichy Regierung. Gurs, Aspet und Rivesaltes befanden sich unter der Vichy Regierung im südlichen Teil von Frankreich. Am 11. November 1942 haben die Deutschen auch den südlichen Teil besetzt, und da wurde es dann langsam gefährlich für uns, denn es war den Behörden bekannt, wo wir uns aufhielten. Die OSE [franz.: Œuvre de secours aux enfants, jüdisches Kinderhilfswerk] beschloss, uns woanders zu verstecken. Im Februar 1943 wurden wir von den Quäkern an andere Plätze in Frankreich gebracht. Wir waren 48 Kinder aus dem Waisenhaus in Aspet und 5 000 Kinder aus anderen Waisenhäusern, die zerstreut auf verschiedenen Plätzen untergebracht wurden. Fred und ich kamen mit anderen Kindern aus Aspet in ein Waisenhaus in Toulouse, das sich in einem Schloss befand und umgeben war von Feldern und Bäumen. Dieses Kinderheim gehörte der katholischen Kirche. Es war ein Kinderheim für Kinder, die aus Spanien nach dem Bürgerkrieg oder während des Bürgerkriegs nach Frankreich geflüchtet waren. Auch Alfred, mein Freund, war mit mir in Toulouse, von Februar 1942 bis Mai 1944.

Nach einem Monat wurde Manfred wegen seines Alters, er war 14 Jahre alt, nach Moissac (Département Tarn-et-Garonne), zuerst in ein Heim für Jugendliche gebracht, das von den jüdisch-französischen Pfadfindern betrieben wurde. Nach einigen Monaten suchten die Behörden nach jüdischen Kindern, und Fred musste mit den anderen Kindern in den Untergrund. Er bekam einen französischen Namen, besuchte eine Schule und wurde in den Sommerferien in den Bergen von Zentralfrankreich bei Bauern untergebracht. Er hat mit den Bauern gearbeitet und ist mit ihnen zusammen sonntags in die Kirche gegangen. Was sie den Nachbarn erzählt haben, ob er ein Neffe ist, das weiß ich nicht.

Wir Aspet-Kinder sind in Toulouse schon am nächsten Tag in die Schule gegangen. Die Schule war in der Nähe des Kinderheims. Ich war ein guter Schüler, bin gern in die Schule gegangen. Ich wurde auch viel gelobt, und das war für meine spätere Entwicklung sehr wichtig. Lob ist immer viel wichtiger als Tadel. Mein offizieller Name in Toulouse war Henry. Ich wusste auch, wie ich aus dem Schloss fliehen konnte, wenn die Gestapo oder die französische Miliz erscheinen sollte.

Vor 15 Jahren bin ich mal in die Schule gefahren und habe erzählt, dass ich da einmal Schüler war. Sie haben eine Dokumentation von damals und da stand: Heinz Mayer! Das ist komisch, und ich verstehe das nicht! Sie haben unsere Identität in den Dokumenten preisgegeben. Die Lehrer wussten, wer wir sind. Also, wir waren versteckt da, andererseits waren wir eingeschrieben in die Schule mit unseren deutschen Namen.

Letzter Zufluchtsort: Schweiz

Eines Nachts, im Mai 1944, wurde ich aus dem Bett geholt, und man hat mich in die Schweiz geschmuggelt. Wir waren 15 Kinder. Wir sind mit dem Zug bis Lyon gefahren, und dann fuhren wir mit dem Autobus oder mit einem Lastauto weiter. Ich weiß es nicht genau. Dann sind wir durch einen Wald gelaufen. Irgendwann wusste ich, dass ich angekommen bin in der Schweiz. Später hat sich herausgestellt, dass die Gestapo, da habe ich eine Dokumentation gefunden, auf unseren Spuren war. Die Vichy-Regierung wusste von dem Versteck der jüdischen Kinder. Das wurde den Leuten, die für uns verantwortlich waren, mitgeteilt. Und dann war alles Zufall, wo ich hingekommen bin und wo die anderen hingekommen sind. Nur Alfred blieb immer bei mir.

Ich war 12 Jahre alt. Man fragte mich, ich habe das Protokoll davon, das sind nicht nur Erinnerungen, ob ich zu einem religiösen Platz will oder nicht. Ich habe geantwortet: Das ist egal! Ich sprach damals Französisch, ich hatte überhaupt nicht die Frage verstanden. Es war mir ganz egal. Und dann bin ich in orthodox religiöse Hände gefallen. Ich war in der Schweiz vier Jahre, bis ich weggelaufen bin. Ich bin weggelaufen, die Schweizer suchen mich bis heute! Während der vier Jahre, bis September 1948, war ich in zehn verschiedenen Kinderheimen. Es gab eine jüdische Organisation, welche die finanzielle Hilfe gab. Ich fühlte mich allein, aber ich war schon lange daran gewöhnt, allein zu sein. Das war nicht neu für mich. Ich war seit dem Lager Gurs allein. Mein Freund Alfred war aber die ganze Zeit bei mir. Einer von diesen Erziehern sagte zu mir: Alfred hat einen schlechten Einfluss auf dich! Ich meine, es wäre gut, wenn ich Alfred woanders hinschicke. Aber was du entscheidest, werde ich machen. Ich sagte ihm: Lass ihn hier!

Alfred hatte einen sehr herausfordernden Charakter. Ich war ein Lausbub, er war ein sehr großer Lausbub! Nach der Erziehung, die wir hatten, wäre mir nie eingefallen, wieder in Deutschland zu leben, obwohl ich die Möglichkeit gehabt hätte. Alfred ging zurück nach Deutschland, er ist verhältnismäßig jung gestorben. Aber man darf niemanden beurteilen. Er hat in Deutschland etwas Technisches gearbeitet, genau weiß ich es nicht. Alfred war seit Gurs immer mit mir, in Aspet, Toulouse und allen zehn religiösen Heimen. Aber 1947 sah ich ihn das letzte Mal.

Ich erinnere mich gut daran, wie mein Bruder in die Schweiz kam, das war in Engelberg, einer Alpenstadt, ein Platz, an dem ich relativ lang war. Manfred blieb eine Woche da, und dann ist er wieder weg. Ungefähr einen Monat später ist er nach Amerika ausgewandert. Also er sagte, dass er kam, um mich zu überzeugen, dass ich mit ihm nach Amerika komme. Und er sagte, dass ich nicht dazu bereit war. An was ich mich erinnere, ist, dass er nicht kam, um mich zu überzeugen, sondern er wollte sehen, dass ich untergebracht bin und dass er frei sein kann mit seinen eigenen Flügeln. Wir waren bereits drei Jahre getrennt, und das war damals eine lange Zeit. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das Gefühl hatte, mein Bruder wäre meine Familie. Woran ich mich erinnere, ich war 14 Jahre alt und streng religiös. Ich war nicht Deutsch, ich war nicht Jekkisch [Anm.: bezeichnet deutsche Juden], ich trug Pejes [Anm.: Schläfenlocken] und eine Glatze, war also richtig religiös. Ich betete dreimal am Tag. Es kam die Gebetszeit, wo man nicht allein, sondern zusammen mit allen betet, und ich schlug ihm vor, dass er mit mir zum Gebet kommt. Er sagte mir, nein, er will mir nichts vormachen, er glaubt nicht, er betet nicht und er wird meinetwegen auch nicht so tun. Ich war sehr beschämt, dass ich so einen Bruder hatte. Und nachdem mein Bruder weg war, um sein Leben in Amerika aufzubauen, war ich auch erleichtert. In Yad Vashem sagte eine Frau, zwei Brüder nach dem Holocaust sollten alles getan haben, um zusammen zu bleiben: „Und ihr habt euch getrennt.“ Viele Jahre später, die letzten 15 Jahre seines Lebens, haben wir eine gute Beziehung aufgebaut.

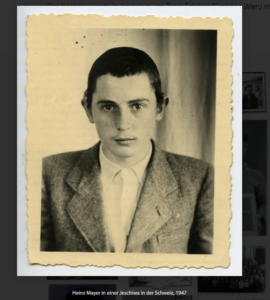

Nachdem Manfred mich besucht hatte, war ich noch zwei Jahre in der Schweiz in verschiedenen anderen Heimen. Unter anderem in einer Jeschiwa, in einer Thora-Hochschule. Das war das einzige Mal während meines Aufenthalts in der Schweiz, dass ich etwas studierte. Ich wurde nie zur Schule geschickt. Ich habe keine Erklärung dafür, ob das die Schweizer waren oder diese Organisationen. Vier Jahre bin ich nicht zur Schule gegangen. Oh, es war ganz angenehm nicht in die Schule zu gehen. Ich glaube nicht, dass ich mal nachgefragt habe. Ich war das gewöhnt, vier Jahre lang, bis zum Alter von 16 Jahren, als ich die Schweiz verlassen habe, hatte ich eigentlich nur dreieinhalb Jahre gelernt. Und das in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Kulturen. In Deutschland einige Monate in Hoffenheim, dann ungefähr zwei Jahre in der jüdischen Schule in Heidelberg, dann in Frankreich, in Französisch natürlich. Ich habe gerne gelernt! Und war auch ein sehr guter Schüler. Es steht sogar im Zeugnis in Toulouse, dass ich begabt bin. Aber das war meine offizielle Erziehung, dreieinhalb Jahre.

Nach Engelberg kamen während des Krieges in die Hotels keine Touristen, deswegen waren dort Flüchtlinge untergebracht. Nach dem Krieg kamen 16-/ 17-Jährige, welche KZs überlebt hatten, und die erzählten Geschichten und zeigten Bilder. So konnte ich ahnen: Was da passiert war, war auch meinen Eltern passiert. Aber offiziell habe ich damals nichts gehört. Viel später habe ich Dokumente bekommen über die Deportation meiner Eltern. Damals wusste ich noch nichts.

Israel wurde im Mai 1948 gegründet, und ich kam im September 1948. Damals war noch der Unabhängigkeitskrieg. Warum ich unbedingt nach Israel wollte, diese Frage werde ich oft gefragt. Ich werde auch gefragt, warum bist du nicht mit deinem Bruder gegangen? Warum ist dein Bruder nach Amerika gegangen und du nach Israel? Ich werde eine Geschichte erzählen über Brüder. Da ich besser über die Bibel Bescheid weiß als über die griechische Mythologie, werde ich über die Bibel erzählen: Die ersten Menschen nach der Bibel waren Adam und Eva. Sie hatten zwei Söhne, Kain und Abel. Wie werden sie beschrieben in der Bibel: Der eine war ein Gerechter und der andere ein Mörder. Sie sind im selben Haus aufgewachsen. Gehen wir weiter zu Abraham. Abraham hatte unter anderem zwei Söhne Isaak und Ismael. Der eine war so und der andere war so. Isaak hatte zwei Söhne, Jakob und Esau. Die waren sogar Zwillinge! Jeder hatte einen ganz anderen Charakter. Dann gehen wir weiter in der Geschichte: Jakob hatte zwölf Söhne, unter anderem Josef, den die Brüder verkauft haben. Man kann immer fragen, warum der eine so und der andere so ist, und es gibt keine Antwort. Mein Bruder Manfred hat mir viel, viel später erzählt: „Als ich nach Amerika gefahren bin, war ich 16 Jahre alt. Als ich erfahren habe, was passiert ist in den KZs, habe ich gesagt: Gott ist tot! Ich glaube nicht an Gott, es ist unmöglich, dass Gott so etwas erlaubt hätte.“ Er sagte mir auch, dass es gefährlich sei, ein Jude zu sein, und er wollte weg von dem allen. Er hat sich entfernt. Nicht nur vom Judentum, auch von Europa. Er hat sich ein neues Leben in Amerika aufgebaut. Und er wurde Weltraumingenieur, und ich sage auch, dass er das ausgewählt hat, um sich von unserer Welt zu entfernen. Das ist etwas für Sigmund Freud. Manfreds erste Frau war eine Jüdin, Zufall oder nicht, das weiß ich nicht. Er hat sie in einem Klub für jüdische Studenten kennengelernt. Also war es nicht ganz Zufall. Viel später, als wir wieder Kontakt aufgenommen haben, hat er wieder versucht, sich dem Jüdischen zu nähern. Er gehörte zu einer jüdisch-humanistischen Gesellschaft. Das sind Juden, die die jüdische Kultur anerkennen und die jüdische Geschichte, aber ohne religiöse Vorschriften. Sie heiraten auch gemischt. Sie fühlen sich aber als Juden. Manfreds zweite Frau war keine Jüdin, seine Kinder haben nichtjüdische Ehepartner geheiratet.

Drei Jahre nachdem Manfred nach Amerika ausgewandert ist, ich war auch 16 Jahre alt, ging ich aus der Schweiz nach Israel.

Am 14. Mai 1948, nach der Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel, wurde dieser einen Tag später von Ägypten, Syrien, Libanon, Jordanien und dem Irak überfallen. Noch während dieses Krieges habe ich mich sehr interessiert, was da vor sich geht, und ich fühlte damals das erste Mal, dass ich genug habe von diesen Heimen, und dass ich selbstständig sein will. Ich vermute, es gab verschiedene Eindrücke, die ich unbewusst in meinem Kopf hatte. Das eine war ein zionistisches Lied [Anm.: Zionismus bezeichnet eine jüdische Bewegung, die die Gründung eines Nationalstaats anstrebt], das mir durch den Kopf ging:

Dort, wo die Zeder schlank die Wolke küsst,

Dort, wo die schnelle Jordanwelle fließt,

Dort, wo die Asche meiner Väter ruht,

Das Feld getränkt hat Makkabäerblut,

Dieses schöne Reich am blauen Meeresstrand,

Es ist mein liebes Vaterland

Ich glaube, das habe ich in der Zeit in Hoffenheim, als wir bei der Familie Heumann wohnten, gehört. Und ich erinnere mich an eine blau-weiße Keren-Kayemeth-Büchse [Anm.: Sammelbüchse des jüdischen Nationalfonds, der jüdische Menschen bei der Auswanderung nach Palästina, später Israel unterstützt], die dort auf irgendeiner Kommode stand. Ob das damit zu tun hat oder nicht, weiß ich nicht. Meine Eltern wollten nach Amerika auszuwandern, nicht nach Palästina. Also sie waren keine Zionisten. Ich glaube, viele von den Jekkes, die herkamen, kamen nicht, weil sie Zionisten waren. Es war das einzige Land, in welches sie hereinkonnten. Deshalb sind doch einige nach dem Krieg wieder zurück, nicht viele, aber doch einige. Sie hatten eine stärkere Beziehung zu ihren Heimatländern als ich. Sie waren älter als ich, sie waren dort aufgewachsen. Ich war also sehr interessiert am Unabhängigkeitskrieg und verfolgte, was da passiert. Ich wollte ein Teil sein von etwas Neuem, es mit aufbauen, und ich wollte weglaufen aus den Heimen, in denen ich die ganzen Jahre war. Und eines Tages war es soweit, und ich bin illegal aus der Schweiz nach Frankreich geflüchtet, ganz allein. Ich hatte einen Schweizer Flüchtlingspass, sonst keine Papiere. Der Flüchtlingspass sah von außen dem Schweizer Pass sehr ähnlich. Vorher hatte ich meine Pejes abgeschnitten, ich wollte meine Vergangenheit abschneiden. Die Glatze war immer noch da, die Haare wuchsen erst langsam wieder. Ich habe niemandem Bescheid gesagt und bin weg. Die Schweizer waren ja froh, die Flüchtlinge loszuwerden. Also bin ich über die Grenze nach Frankreich, und bin nach Paris gefahren. Woher hatte ich Geld? Ich glaube, Tante Elsa aus London hatte mir Taschengeld geschickt. Und ich hatte das gespart. Ich konnte mir also eine Zugfahrkarte kaufen. Ich hatte allerdings die ganze Zeit das Gefühl, dass die Polizei mich sucht. Immerhin sprach ich Französisch, aber ich sah aus wie ein Flüchtling! Ich weiß nicht mehr, woher ich die Adresse in Paris hatte von der Jewish Agency [Anm.: Organisation, die bei der Auswanderung nach Israel unterstützt]. Das ist eine schöne Geschichte: Viele, viele Jahre später, 1985, war ich in demselben Büro der Direktor dort. Von der Jewish Agency wurde ich nach Marseille geschickt, da war Israel schon fünf Monate alt. Ich kam 1948 am Tag nach Rosch Hashanah [Anm.: jüdisches Neujahr im Herbst] mit dem Schiff „Azma’ut“ an. Dieses Schiff, „Pan Crescent“, hatte illegale Emigranten nach Israel gebracht. Am 14. Mai 1948 war sie umbenannt worden, sie bekam den Namen „Azma’ut“, das bedeutet Unabhängigkeit. Ich habe noch auf dem Schiff alle meine Papiere zerrissen, um mich ganz von der Vergangenheit zu trennen, und ins Meer geworfen. Ich wollte ein neues Leben anfangen. So bin ich im Hafen von Haifa angekommen mit 16 Jahren und ganz allein.

Fuß fassen in Israel

Ich hatte keinen einzigen Verwandten, es gab niemanden. Zumindest weiß ich nichts davon. Vielleicht gibt es Verwandte, aber ich habe nie etwas über sie gewusst. Ich hatte also niemanden. Zuerst war ich in Tel Aviv und habe Arbeit gesucht. Ich wohnte bei einer Familie, Familie Bar Or (Breuer) in Jaffa, welche mir vermittelt wurde durch eine Organisation und arbeitete in dem Reisebüro Petra in der Nahalat-Binyamin-Straße als Botenjunge. Ich sprach Französisch, Deutsch und, ich sprach Hebräisch hier. Ob mein Hebräisch gut war oder schlecht, weiß ich nicht. Es gab so viele Neueinwanderer damals, die die Sprache nicht konnten. Nach ungefähr einem Jahr habe ich mich einer Gruppe junger Leute angeschlossen, welche sich vorgenommen hatten, einen neuen Kibbutz aufzubauen und in die Armee zu gehen. Zuerst waren wir auf Hachschara [Anm.: Vorbereitung auf landwirtschaftliche Arbeit im Kibbutz]. Wir wohnten in einer Abpackhalle und arbeiteten auf den Obstplantagen. Als der Winter kam, zogen wir in Zelte in Herzliya in einer verlassenen Abpackanlage, halfen den Bauern und pflasterten mit Beton die Küstenstraße bei Herzliya. Im Sommer 1950 sind wir zusammen in die Armee gegangen. Ich war Sergeant, wurde zum Kommandanten ausgebildet und war Kommandant von einer Einheit von 30 Soldaten, Frauen und Mädchen, die später auch einen Kibbutz gegründet haben. Wir waren stationiert in einem Kibbutz im Süden. Wir haben in den Feldern gearbeitet, und wenn es nötig war, wurden wir angerufen und mussten militärisch eingreifen.

Nach zwei Jahren in der Armee haben wir einen neuen Kibbutz gegründet, der sich an der Grenze des Niemandslandes, im Ayalon-Tal bei Latrun, am Weg nach Tel Aviv, befand. Heute ist dort keine Grenze mehr. Ich habe für unsere Kibbutz -Zeitung damals einen kurzen Artikel geschrieben über das Dilemma, wie man sich verhalten muss, wenn man in die Situation kommt, dass wir angegriffen werden. Ich habe diesen Artikel nach fünfzig Jahren gefunden, und heute frage ich mich: wie ist es möglich, dass ich als 22-jähriger Neuankömmling im Land, nach vier Jahren, so prinzipielle Fragen gestellt habe?

Ich war in dieser Gruppe junger Leute, aber ich fühlte mich die ganze Zeit allein. Auch im Kibbutz fühlte ich mich ziemlich allein, trotzdem ich Freunde hatte. Wenn ich überlege, ich habe zu Niemandem von denen noch eine Beziehung. Ich war immer einsam. Ich habe damals auch Tagebuch geschrieben, wenn ich das heute lese, dann verstehe ich überhaupt nicht, wie ich das schreiben konnte. Ich weiß nicht, ob ich traurig war, aber ich war allein, ohne Familie. Während ich in Tel Aviv-Jaffa war, wohnte ich bei der Familie Breuer. Und zu denen hatte ich ein wenig ein familiäres Verhältnis. An manchen Wochenenden bin ich zu ihnen gefahren. Aber eigentlich hatte ich niemanden. Mein Bruder und ich schrieben uns manchmal. Nicht oft, vielleicht einmal im halben Jahr. Jeder wusste, wo der andere ist, aber nicht mehr als das.

Eine eigene Familie und erste berufliche Schritte

Und dann, 1955, kamen am Wochenende junge Leute, um im Kibbutz mitzuhelfen für eine Woche oder zwei Wochen, und unter anderen war Chava dabei. So habe ich meine Frau Chava kennen gelernt. Wir haben nach einem Jahr geheiratet. Chava van Cleef ist 1936 in Köln geboren. Die Familie ihres Vaters emigrierte 1496 aus Portugal nach Holland, zuerst nach Amsterdam und später kamen sie nach Emden. Ihr Vater wurde dort geboren, aber die Großeltern sind umgezogen nach Köln. Sie waren sehr reiche Leute, sie haben mit Eisen gehandelt. 1939, vor dem Krieg, ist es ihnen allen, gemeinsam mit den Großeltern, gelungen, nach England zu flüchten. Bis 1950 waren sie in England und gingen dann als Zionisten nach Israel. Am Anfang hatten sie es sehr schwer.

Der Kibbutz, den ich mitgegründet habe, heißt Kibbutz Shal’avim. Wir wollten uns im Kibbutz eine Schafherde anschaffen. Nach meiner Grundausbildung über Schafzucht im nahe gelegenen Kibbutz Gezer kauften wir 200 Schafe. Ich wurde Experte für Schafzucht, ich hütete die Herde und kannte viele Schafe mit ihrem Namen. Ende 1955 absolvierte ich neun Monate eine Ausbildung im Fach Agrarverwaltung. Endlich lernte ich wieder. Ich beobachtete das Verhalten der Schafe und hatte Erfolg, sie vermehrten sich. Ich war ein guter Schafhirte und wurde Experte für Schafzucht. Ich kannte viele Schafe mit Namen oder nach der Nummer, die in ihre Ohren tätowiert war. Jedes Tier hatte seine eigene Persönlichkeit. Das wichtigste an den Schafen war die Milch, durch Kreuzungen vermehrte sich die Milchproduktion beträchtlich. Natürlich wurden sie auch geschoren. Zuerst haben wir die Schafe noch mit der Hand gemolken, dann hatte unser Kibbutz aber die zweite Melkmaschine Israels.

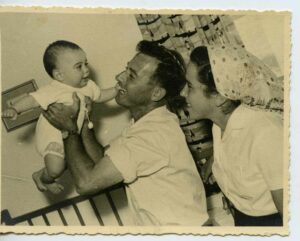

In diesem Kibbutz ist 1957 Jonathan, unser erster Sohn, geboren. Damals war es noch üblich in den Kibbutzim, dass die Kinder in Kinderhäusern untergebracht wurden. Das hat mich sehr gestört, denn ich wollte nicht, dass mein Kind ohne Eltern in einem Kinderheim aufwächst, so wie ich aufwachsen musste. Ich wollte, dass er ein richtiges Zuhause hat. Darum haben wir den Kibbutz verlassen. Ich hatte eigentlich keinen richtigen Beruf.

Nachdem wir den Kibbutz verlassen hatten, fand ich Arbeit in Yemin Orde, einem Kinderheim auf dem Carmel. Es war ein sehr schöner Platz in einer wunderschönen Umgebung. Wir bekamen eine Wohnung, mussten nicht dafür bezahlen, denn wir waren beide dort angestellt, bekamen Gehalt und so haben wir langsam unser Leben aufgebaut. Ich wurde Lehrer in diesem Kinderheim, bekam eine offizielle Ausbildung. Damals gab es einen großen Mangel an Lehrern, darum hat man auch Leute angestellt, die offiziell noch keine Lehrer waren. Die Kinder, die dort wohnten, waren ohne Eltern nach Israel gekommen oder waren nicht gut in ihren Familien aufgehoben. Neben meiner täglichen Routinearbeit studierte ich mehrere Jahre lang. Zweimal wöchentlich besuchte ich Kurse an der Akademie für Biologie in Haifa. Ich marschierte fünf Kilometer bergab bis zur alten Straße nach Haifa, wo ich in einen Bus zur Akademie stieg. Spät in der Nacht ging es dann auf dem gleichen Weg wieder zurück. Arbeiten und studieren habe ich deshalb geschafft, weil das Bedürfnis etwas zu lernen so groß war. Ich erwarb das Diplom als Lehrer für Naturwissenschaften.

1959 wurde unsere Tochter Michal geboren.

Als 1963 Chavas Vater in Jerusalem gestorben ist, sind wir, damit ihre Mutter nicht so allein ist, nach Jerusalem gezogen. Ich bekam Arbeit in einer guten Schule und gleichzeitig, nach einem Jahr, wurde ich, auch ohne Abitur, von der Hebräischen Universität angenommen als Student. Das Lernen hat mir großen Spaß gemacht, und ich habe dann 13 Jahre studiert und immer gleichzeitig auch gearbeitet. Zuerst habe ich meinen Bachelor in Erziehung und Zoologie gemacht.

1965 haben wir unseren Sohn Zvi bekommen.

Verteidigung der neuen Heimat und Wiedersehen mit Fred

Dann, 1967, war der Sechstagekrieg. Ich war in der Reservearmee der Jerusalem Brigade. Diese Brigade war auch vor dem Krieg für die Bewachung an der Jerusalem-Grenze zuständig. Ägyptische Panzer und Soldaten bedrohten gemeinsam mit Jordanien und Syrien die Existenz Israels. Als der Krieg ausbrach, war mein Regiment positioniert im Süden von Jerusalem, am Herzlberg, in Ramat Rachel. Die jordanische Armee beschoss die Häuser im Westen von Jerusalem. Ich verteidigte in diesem Krieg mein eigenes Haus und meine Familie. Wir konnten die Dächer unserer Häuser sehen. Wenn die Granaten einschlugen, wussten wir nicht, ob unser Haus getroffen war. Nach sechs Tagen war der Krieg vorbei. Wir hörten im Radio, dass die Altstadt eingenommen worden war. Das erste Mal konnten wir zur Klagemauer. Das war ein besonderer Moment. Da stand einmal der jüdische Tempel vor tausenden Jahren, das war die Hauptstadt des jüdischen Staates. Es war eine große Freude, dass sich alles geändert hat. Mein Bruder schrieb mir: Das erste Mal bin ich stolz, ein Jude zu sein, und er erwog ernsthaft, nach Israel zu ziehen. Dass er das dann doch nicht realisiert hat, hatte andere Gründe. Es hat sich wirklich alles geändert, zum Guten und zum Schlechten. Es hat sich entwickelt zu den Problemen, welche wir heute haben. Aber wir müssen damit leben, und keiner kann wissen, wie es weitergeht, wie sich die Sachen entwickeln. Wir hoffen das Beste, wir hoffen, dass wir Frieden haben werden mit unseren Nachbarn.

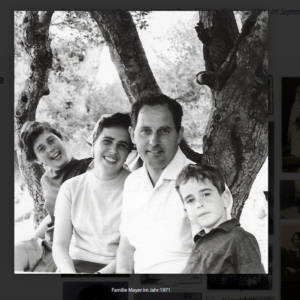

1972 besuchte mich mein Bruder das erste Mal in Israel. Wir hatten uns 26 Jahre nicht gesehen. Ich hatte ein wenig Angst vor der Begegnung, aber wir verstanden uns sehr gut, waren uns in unseren Ansichten und Interessen ähnlich.

Der Yom Kippur-Krieg war mein letzter Krieg, mein Gehör wurde durch Detonationen beschädigt, und ich absolvierte dann meinen Reservedienst beim militärischen Nachrichtendienst. Nach 35 Jahren schied ich aus.

Vom Schafhüter zum Bildungsexperten

1974 erwarb ich an der Hebräischen Universität von Jerusalem den Master of Science mit Auszeichnung für das Lehrfach Naturwissenschaften. Ich erarbeitete Lehrpläne, verfasste ein Lehrbuch und erhielt einen Preis des Weizmann-Instituts. Vier Jahre später machte ich meinen Doktor (PhD) an der Hebräischen Universität. Ich besuchte Abendkurse und studierte an der Universität. Es hat mir immer Spaß gemacht zu lernen, aber es fiel mir manchmal nicht leicht. Meine Frau Chava hat mich immer unterstützt.

1981 wurde ich Superintendent für naturwissenschaftliche Fächer an allen Schulen in Jerusalem und Umgebung. Ab 1985 war ich einige Jahre als Gesandter der Jewish Agency Leiter der Abteilung für jüdische Erziehung in jüdischen Gemeinden in Frankreich, Belgien und der Schweiz. Da saß ich dann genau in dem Büro, in das ich als 16-Jähriger, aus der Schweiz geflüchteter Flüchtling, um Hilfe bat.

Meine Frau Chava war mit mir, unsere Kinder waren schon groß. Zwei waren verheiratet und Zvi, der Jüngere, kam gerade aus der Armee. Sie haben uns besucht, das war für sie eine gute Gelegenheit, Frankreich kennenzulernen. Für meinen Beitrag zur Förderung der französischen Kultur verlieh mir die französische Regierung 1996 die Auszeichnung Chevalier dans l’ Ordre des Palmes Académiques (Ritter des Ordens der akademischen Palmzweige, eine Auszeichnung für Verdienste um das Bildungswesen). Was für Gedanken und Gefühle hatte ich bei dieser Auszeichnung? Ich dachte, dass mehr als fünfzig Jahre zuvor meine Familie gefangen war in diesem Land.

Aus Frankreich zurückgekehrt, wurde ich in die Leitung des Erziehungsministeriums als Spezialabgeordneter berufen, wo ich verschiedene Tätigkeiten ausübte. Unter anderem war ich zweimal Abgeordneter bei der UNESCO. Und so haben sich meine beruflichen Tätigkeiten immer geändert. Der Schwerpunkt während meines Studiums war die Biologie und die Pädagogik. Ich habe auch Bücher geschrieben für den Unterricht der Naturwissenschaften. Aber immer nach einer bestimmten Periode, das waren ungefähr sieben Jahre, habe ich meine Arbeit gewechselt, damit ich mich nicht wiederhole.

Ich habe auch als Zeitzeuge ab und zu in Schulen meine Geschichte erzählt, heute immer weniger, aber ich gehe noch. Ich sage zu den Lehrern: Gebt den Kindern eine Chance, vertraut den Kindern! Wenn man sich mir gegenüber genau nach den Vorschriften benommen hätte, wäre ich vielleicht im Gefängnis gelandet.

Meine Kinder haben mich immer wieder nach meiner Lebensgeschichte gefragt. Besonders Michal, meine Tochter, wollte alles wissen, aber ich habe ihnen nichts erzählen wollen, habe das immer abgewendet: „Nicht heute, ein andermal!“ Ich war noch in der Verdrängungsperiode. Ich wollte vergessen und mein eigenes Leben aufbauen. Als meine ersten Enkel ungefähr sieben oder acht Jahre alt waren und in der Wohnung herumgetobt sind, ist mir plötzlich eingefallen: genauso alt war ich, als mein Leben zerstört wurde. Und ich bin das erste Mal wieder zurück in die Kindheit gegangen, und da habe ich begonnen zu suchen in Archiven, in Paris, in der Schule in Toulouse, in der Schweiz. Ich habe an die Schweizer Polizei geschrieben, weil ich gehört hatte, dass es Akten über die Flüchtlinge gab und dass diese Akten auch heute noch in den Archiven lagern. Da habe ich nachgefragt. Ganz langsam habe ich eine Dokumentation zusammengesammelt.

Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie das alte Hoffenheim aussah. Ich weiß, wo die Mitte des Dorfes war, wie die Straßen ausgesehen haben, wo wir wohnten. Es gab viele Obstbäume, es gab die Weinberge, ich denke an Beeren: Stachelbeeren, Johannisbeeren und Himbeeren. Ich kann meine Gefühle aber nicht teilen zwischen dem Bild der Natur, das ich in meinem Kopf von Hoffenheim habe und der Beziehung zu den Menschen.

Das erste Mal war ich 1974 wieder in Hoffenheim. Ich war in einer Gruppe von israelischen Erziehern, welche von der deutschen Regierung eingeladen worden waren. Die deutsche Regierung damals war interessiert daran, mehr Kontakt zu Israel zu haben. Ich hatte mit mir gerungen zu fahren, ich wollte eigentlich nie wieder nach Deutschland. Die Entscheidung zu fahren war schwer, aber ich habe mich dann entschlossen: Ich fahre mit! Wir haben uns die Aktivitäten verschiedener Schulen angesehen in Baden-Württemberg und in Hessen. Und an einem Tag habe ich mich von der Gruppe getrennt und bin mit dem Zug von Heidelberg nach Hoffenheim gefahren. Im Zug fragte ich den Schaffner: „Wann gibt es wieder einen Zug zurück von Hoffenheim nach Heidelberg?“ Da hat er ein Heft herausgenommen, einen Kopierstift angeleckt und auf einen Zettel geschrieben: der Zug fährt weg um 7:00 Uhr, kommt an um 8:00 Uhr, fährt weg um 8:00 Uhr kommt an um 9:00 Uhr, der Zug fährt weg um 9:00 Uhr kommt an um 10:00 Uhr. Ich habe zu ihm gesagt: „Es genügt mir nur am Nachmittag.“ Da hat er die Hacken zusammengeschlagen und gesagt: „Sie haben mir einen Befehl gegeben.“ Er war ein älterer Mann. Das war eine der ersten Begegnungen. Dann stand ich in Hoffenheim. Ich war aufgeregt! Ich ging durch die Straßen, ging zum Wald, durch den ich mit meinen Eltern und meinem Bruder so oft gegangen war, um die Großmutter Mina in Neidenstein zu besuchen, ich erkannte die Gerüche und Farben und sehnte mich nach dieser zerstörten Welt. Sehnte mich nach meiner Kindheit. Ich bin zu dem Platz gegangen, wo damals die Synagoge stand. Statt der Synagoge stand da eine Scheune. In einem Hof gegenüber war eine Frau. Ich fragte sie, ob sie eine Familie Mayer gekannt hat. „Ja, ja!“ Da habe ich gesagt: „Das war eine jüdische Familie.“ Nein, sagte sie, die habe sie nicht gekannt. Das war meine erste Begegnung! Ich sprach eine jüngere Frau an, sie war vielleicht fünfzig, sie muss damals ein kleines Kind gewesen sein. Als ich gesagt habe, wer ich bin, hat sie angefangen zu weinen und sagte: „Ja, ich erinnere mich ganz gut, wie ihr die Koffer geschleppt habt und wegmusstet.“ Danach bin ich zur Kirchstraße gegangen, wo wir die zwei Jahre vor der Deportation nach Gurs im Haus der Heumanns gewohnt hatten. Auf der anderen Seite des Hauses war ein Geschäft, da bin ich reingegangen. Eine junge Frau, die dort arbeitete, hat ihren Vater gerufen. Der Mann sagte mir: Ja, natürlich, ich erinnere mich ganz gut. Er wusste nicht, ob ich der Manfred bin oder der Heinz, aber er erinnerte sich an unsere Familie. Ich fragte ihn, ob es möglich wäre in dieses Haus gegenüber zu gehen. Er sagte: „Ja, warum nicht!“ Da bin ich rübergegangen, habe an die Tür geklopft und eine ältere Frau hat aufgemacht. Ich habe ihr gesagt, wer ich bin. Das erste, was sie mir gesagt hat, war, dass sie viel Geld in das Haus gesteckt haben, um es zu verbessern. Ich habe einige Schritte hinein gemacht, dann ist die Haustür aufgegangen, da standen zwei große Männer. Sie haben mich nur angesehen. Ich habe Angst bekommen und bin raus- und weggegangen. Ich vermute, dass der Mann in dem Geschäft, den ich fragte, ob ich das Haus besichtigen kann, jemanden angerufen hatte. Das war meine erste Begegnung mit Hoffenheim. Ich habe gedacht, ich werde nie wieder dahin zurückkommen. Danach bin ich aber noch einige Male nach Hoffenheim gefahren, und jedes Mal sagte ich mir, das ist das letzte Mal!

Das zweite Mal war ich mit meiner Frau Chava in Hoffenheim. Inzwischen hatte ich Pfarrer Albrecht Lohrbächer kennengelernt. Er kommt jedes Jahr mindestens zweimal nach Israel. Ich glaube er war schon über achtzig Mal in Israel. Er wurde 2017 mit dem Ehrenbürgerrecht von Ramat Gan, der Partnerstadt seines Heimatortes Weinheim, ausgezeichnet. In den letzten Jahren bringt er einmal im Jahr eine Gruppe von Journalisten nach Israel, um ihnen das Land, das er kennt und liebt, zu zeigen. Einen Abend kommen sie dann immer zu mir. Wir sehen zusammen den Film über meinen Bruder und mich und haben danach ein Gespräch mit den Journalisten. Das ist sehr wichtig, aber je älter ich werde, umso mehr bin ich danach ganz niedergeschlagen.

Albrechts Frau Ulrike suchte damals Bücher, um Hebräisch zu lernen. Ich habe ihr geholfen, ich war damals noch im Erziehungsministerium. Heute spricht sie sehr gut Hebräisch. Wir wurden Freunde! Die beiden wohnen in Weinheim. Das ist im Norden von Heidelberg. Und Albrecht erzählte mir, dass es in Hoffenheim einen jungen Pfarrer gibt mit dem Namen Matthias Uhlig und dass dieser Pfarrer einen anderen Pfarrer erwähnt habe, einen Ludwig Streib, welcher über die jüdische Gemeinde in Hoffenheim eine Dokumentation schreibt. Ob ich ihm helfen will? Zu dieser Zeit war ich in Paris. Ich fragte, ob er zu mir kommen könnte nach Paris. Viele Erinnerungen hatte ich nicht, und damals war das Buch, das ich später mit meinem Bruder zusammenschrieb, noch weit entfernt, nicht mal die Idee dazu war geboren. Pfarrer Streib schätzte es sehr, was ich ihm erzählte, und ich gab ihm einen Teil der Briefe meiner Eltern. Und so ist der Kontakt entstanden.

Seit meinem ersten Besuch in Hoffenheim zieht es mich immer wieder an. Ich möchte da sein, aber dann wieder weg. Ich bin einmal mit Chava mit dem Auto von Paris hingefahren, und als wir da waren am Nachmittag habe ich zu Chava gesagt: Ich muss von hier weg, ich muss über die Grenze, um mich zu waschen. Etwas ganz Emotionales! Also heute frage ich nicht mehr nach einer Dusche. Hoffenheim gehört zu meinem Leben, es hat mit meiner Kindheit zu tun, andererseits wurde dort meine Kindheit zerstört. Und es gibt ein großes Loch in meinem Bewusstsein, ein schwarzes großes Loch. Und es fehlen die einfachsten und wichtigsten Erinnerungen: Ich kann mich nicht an einen Kuss von meinen Eltern erinnern oder eine Umarmung, wie haben wir gewohnt, was haben wir gegessen? Wenn ich die Briefe lese, weiß ich, dass meine Eltern uns liebten, aber ich habe alles verdrängt, wahrscheinlich um zu überleben.

Eigentlich wollte ich nicht nach Auschwitz, aber Fred hat mich 1990 aus Amerika angerufen und gesagt, dass er von seiner Gesellschaft geschäftlich nach Warschau geschickt wird, das war nach dem Fall der Mauer. Und er sagte mir, er möchte nach Auschwitz, aber nur, wenn ich mitkomme. Ich selber wäre bis heute nicht nach Auschwitz gefahren, ich habe es nicht nötig für Erinnerungen, Erziehung oder so etwas. Für Fred habe ich das gemacht! Wir haben uns in Warschau getroffen und sind zusammen nach Krakau gefahren. Ich war aufgeregt, ich weiß, ich konnte nicht gut schlafen. Ich versuche immer eine Wand um mich zu bauen. Von Krakau sind wir mit einem Taxi nach Auschwitz gefahren. Zusammen nebeneinander und jeder für sich.

Eigentlich sind wir nur auf den Schienen gegangen zum Krematorium, wir haben auch einige Baracken gesehen. Aber das war alles. Nicht die Ausstellung und die grausamen Filme, die es da gibt.

Menachem und Fred schreiben ihre Geschichte auf

Als ich im Ruhestand war, habe ich beschlossen, meine Geschichte aufzuschreiben. Bis dahin hatte ich eine große Sammlung von Dokumenten, und nun wollte ich das bearbeiten. Das war in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre. Ich traf damals meinen Bruder in Kanada, wir haben einen gemeinsamen Spaziergang gemacht, und ich erzählte ihm darüber, und er sagte, er hätte auch vor, seine Geschichte aufzuschreiben. Da habe ich ihm vorgeschlagen, dass ich glaube, dass es eine große Ehre für unsere Eltern ist, wenn wir jetzt etwas Gemeinsames machen würden. Er war einverstanden, da haben wir beschlossen, gemeinsam eine Biografie zu schreiben. Was sehr schwer war, er sprach und schrieb kein einziges Wort in Hebräisch. Also habe ich meine Texte Hebräisch geschrieben, er hat mir seine Texte in Englisch geschickt, und ich habe die Texte ins Hebräische übersetzt. Es gibt gemeinsame Texte, und es gibt seine Kapitel und meine Kapitel. Was ich geschrieben habe, habe ich ihm in Englisch geschickt, und so haben wir das zusammen aufgeschrieben und nicht an Publikation gedacht. Es war gedacht für unsere Enkelkinder, aber ein Freund, der das gelesen hat, sagte, das wäre sehr gut auch für das allgemeine Publikum. Da ging ich nach Yad Vashem, und man hat es sofort genommen. Und das Buch wurde auf Hebräisch gedruckt. Das war die 1. Ausgabe im Jahre 2001. Ein Jahr später wurde das Buch ins Englische übersetzt, und es kam die englische Edition. Damals kam Fred hierher für die Buchpräsentation.

Der damalige evangelische Pfarrer in Hoffenheim war Matthias Uhlig. Ich kannte und schätzte ihn schon viele Jahre und habe ihm nach Erscheinen der englischen Ausgabe ein Buch geschickt. Er hat das Buch sofort gelesen und sagte, dass es sehr wichtig sei, das Buch in deutscher Sprache herauszugeben. Einige Monate später hatte er eine Übersetzerin gefunden und die Familie Hopp als Sponsor. Dann bekam ich eine Mail der Geschwister Hopp, in der sie schrieben: „Wir haben das Buch gelesen, wir wussten nicht, dass es noch Überlebende von Hoffenheim gibt. Es ist furchtbar, was damals passiert ist. Unser Vater war ein Nazi, und man muss alles dafür tun, um zu verhindern, dass so etwas wieder passieren kann.“ Sie fragten, ob wir bereit wären, dass sie die deutsche Übersetzung des Buches finanzieren. Und unter anderem schrieben sie, ob es möglich wäre, den Namen ihres Vaters in der deutschen Übersetzung nicht zu erwähnen. Wir haben überlegt, und ich habe ihnen geschrieben: „Nein, wir sind nicht bereit, wir möchten das Buch so lassen, wie es ist: denn so wie die Opfer Namen haben, so haben auch die Täter Namen.“ Sie antworteten: „Wir verstehen das, und wir sind trotzdem daran interessiert.“ So kam der Kontakt mit den Geschwistern Hopp zustande. 2005, vor zwölf Jahren, erschien die deutsche Übersetzung, und sie haben beschlossen, eine große Zeremonie zu machen und haben uns alle eingeladen, uns, unsere Kinder, unsere Enkel und unsere Urenkel und auch andere Überlebende von Hoffenheim, nicht nur unsere Familie. Es gab noch zwei Kinder, die noch leben. So hat sich langsam die Freundschaft entwickelt, die Freundschaft zwischen den Geschwistern Hopp und uns. Danach haben sie uns wieder eingeladen, und ich habe sie hierher eingeladen. Sie waren zweimal hier. Das erste Mal war Dr. Rüdiger Hopp mit seiner Frau hier und das nächste Mal waren alle hier, die ganze Familie. Ich habe ihnen das Land gezeigt, wir sind wirkliche Freunde. Auch Fred hatte sich in Florida mit den Brüdern Hopp getroffen und sie zu sich eingeladen.

Die Erinnerung wachhalten

Mahnmale, der Erfolg des Buches und eine Verfilmung

Auf dem Hoffenheimer Friedhof, dort, wo niemand hinkommt, gibt es eine Gedenktafel. Auf der Tafel sind einige Kreuze und eine Menorah. „Zum Andenken an die Opfer des Nationalsozialismus“, steht auf dieser Tafel. Da habe ich Pfarrer Uhlig gefragt: „Was ist das, wer kommt hierher, wer sieht das? Und was soll die Mischung zwischen den Kreuzen und der Menorah? Und warum eine Menorah und nicht ein Davidstern? Wer kennt denn eine Menorah? Niemand! So kann man nicht erziehen! Das ist nicht die Wahrheit, das ist ein Viertel Wahrheit!“ Ein Kreuz für die Zigeuner, ein Kreuz für die Homosexuellen, eines für die Katholiken und so weiter – das war die Erklärung damals. Und ich habe ihm gesagt, so kann man Kinder nicht erziehen. Und er fragte mich, ob ich bereit wäre, in die Schule in Hoffenheim zu gehen. Ich habe gesagt, wenn das nicht geändert wird, komme ich nicht in die Schule. Das war 1990. Er hat diese Geschichte den Brüdern Hopp erzählt, und da haben sie sich entschlossen, eine neue Tafel am Eingang vom Rathaus von Hoffenheim mit den Namen aller Deportierten anzubringen. Auch das war ihre Initiative. Das ist die zweite Tafel.

Bei der Einweihungsfeier der Gedenktafel in Hoffenheim und der Präsentation der deutschen Übersetzung unseres Buches „Aus Hoffenheim deportiert: Menachem und Fred – Der Weg zweier jüdischer Brüder“ kam zu mir eine Frau, sie war Mitte fünfzig, mit Tränen in den Augen und fragte mich, ob ich bereit wäre etwas von ihr anzunehmen. Ich habe nicht verstanden, worüber sie spricht. Dann sagte sie: „Wir haben zu Hause eine Kommode, und da gibt es eine Schublade, die niemand öffnen wollte, als ob sie verzaubert wäre. Darin ist eine Gabel. Als ihr von der Synagoge wegmusstet, fuhr deine Mutter mit einer Schubkarre, in welcher Kleider waren und verschiedene Sachen. Da ist diese Gabel auf den Boden gefallen. Und einer meiner Geschwister hat die Gabel nach Hause gebracht. Möchtest du sie haben?“ Und ich habe gesagt, ja, natürlich! Ich war sehr überrascht und aufgeregt. Sie hat mir das Besteck geschickt und sagte, als sie die Schublade aufgemacht hat, war nicht nur eine Gabel darin, sondern ein ganzes Besteck. Und sie schrieb mir: „Besteck, welches zu uns mit Unrecht kam. Ein Messer, ein Löffel und eine Gabel.“

Heute gibt es fünf verschiedene Mahnmale in Hoffenheim. Es gibt auch den Menachem und Fred – Wanderweg, der 2012 zwischen Hoffenheim und Neidenstein zum Gedenken an unsere Familie eingeweiht wurde.

Ich erkenne den guten Willen all dieser Leute an, weil man durch diese Initiativen über die Geschichte der jüdischen Gemeinde erfährt, darüber erfährt, was passiert ist, und dass es überhaupt Juden gab. Aber alle die Gedenktafeln sind durch private Initiative entstanden, nie von der Stadt, nie von der Stadtverwaltung. Das erste Mahnmal auf dem Friedhof war von Werner Zuber, der mich auch treffen wollte, aber wir sind uns nie begegnet. Die Gedenktafel am Rathaus, auf dem die Namen aller Deportierten aus Hoffenheim stehen, war 2005 auf Initiative der Geschwister Hopp entstanden, der Wanderweg ist 2012 unter anderem durch den Sinsheimer Lehrer Michael Heitz, Jugendspielern der TSG 1899 Hoffenheim und dem Verein Jüdisches Leben Kraichgau e.V. entstanden. Sie haben sich alle mit der jüdischen Geschichte intensiv beschäftigt. Da gibt es seit 2010 einen großen Stein als Mahnmal der Deportation der Hoffenheimer Juden nach Gurs, gemacht und behauen von Schülern der Albert-Schweitzer-Schule Sinsheim. Und es gibt seit 2012 eine Gedenktafel am Platz, wo die Synagoge war, eine Initiative von Werner Rudisile aus Hoffenheim.

Eine Befriedigung ist das für mich nicht, denn man kann die Vergangenheit nicht ändern. Aber es gibt Menschen, die sich darum kümmern, dass die Vergangenheit nicht vergessen wird.

Vor einigen Jahren hat mich Rüdiger Hopp mit dem Auto in die schöne Umgebung von Hoffenheim geführt. Die Bäume, die Wälder, alles ist grün, die Blumen sind wunderschön, wirklich es ist wunderbar. Und er sagte zu mir: „Menachem“, manchmal sagt er zu mir auch Heinz, „bist du nicht begeistert, ist es hier nicht schön?“ Da habe ich gesagt: „Ja, ich weiß, dass es schön ist, aber du sprichst mit einer rationalen objektiven Sprache, ich antworte mit einer emotionalen Sprache, und ich kann mich nicht gut fühlen in dieser Schönheit. Und ich verstehe nicht das Benehmen von Menschen in so einer ästhetischen Schönheit, die das Benehmen von wilden Tieren hatten. Nicht einmal Tiere benehmen sich so, wie sich diese Leute benommen haben. Und deshalb fühle ich mich sehr unwohl.“

Während der Buchpräsentation der englischen Ausgabe in Jerusalem im Jahre 2002 begegneten wir einer Regisseurin. Sie sagte uns, dass sie einen Film machen möchte über unsere Geschichte. Da waren wir einverstanden. Viele Jahre haben wir nichts gehört, dann sagte sie, dass sie eine Finanzierung gefunden hat und der Film wurde eine israelische/deutsche Koproduktion. Und drei Jahre später war der Film fertig, das war 2008. Ein Jahr später wurde der Film „Menachem & Fred“ auf der Berlinale mit dem Cinema for Peace Award als „The Most Inspirational Movie of the Year“ ausgezeichnet.

Nach der Deutschlandpremiere [Anm.: am 30. September 2009 im Sinsheimer Kino Citydome] gab es eine weitere Vorführung in Heidelberg, an der mein Bruder und ich ebenfalls teilnahmen. Während des Gesprächs mit dem Publikum wurde ich gefragt, ob ich die Deutschen hasse? Meine Antwort war, dass das Gefühl von Hass mir fremd ist, dass ich aber differenziere zwischen der älteren Generation, die es kaum noch gibt und den jüngeren Generationen, welche die Vergangenheit anerkennen und die Verantwortung für die Zukunft übernehmen will. Eine Frau aus dem Publikum stand auf mit Tränen in den Augen und sagte zu mir: „Vergeben Sie mir bitte!“

Ich antwortete ihr: „Ich kenne Sie nicht und habe Ihnen nichts zu vergeben.“ Sie wiederholte das noch zweimal. Nach dem dritten Mal sagte ich zu ihr: „Wenn Sie mich bitten, dass ich etwas vergeben soll, was Ihr Großvater oder Ihre Eltern getan haben, dann kann ich nur sagen, meine ermordeten Eltern in Auschwitz haben mich nicht dazu bevollmächtigt, ihren Mördern zu vergeben.“ Daraufhin war es ganz still im Kino.

Im Jahre 2012 erschien die französische Übersetzung unseres Buches. Aber wer liest das Buch? Das ist doch kein Harry Potter, weit weit weg davon. Ich weiß, es ist wichtig und deshalb haben wir das auch gemacht.

Generationen begegnen sich: Menachem und Ilay